從檔案到展覽的旅程—— 側寫「國際工作坊:我們如何策劃『布列松在中國』」

從檔案到展覽的旅程——

側寫「國際工作坊:我們如何策劃『布列松在中國』」

主講人|:米榭勒.費佐(Michel Frizot)、蘇盈龍

撰文|陳佳琦、陳柏宇

審訂|蘇盈龍

緣起:從一場展覽出發

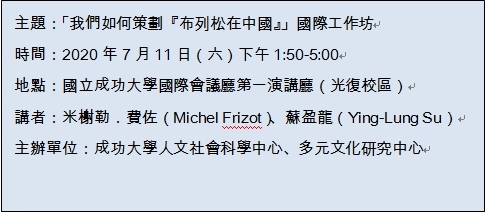

2020年7月11日禮拜六下午,是即將步入暑假的酷夏,南國師生們在度過上半年時被疫情稍有擾亂的校園生活,迎來了稍歇的時刻。依舊炎熱的這日,卻迎來校內校外與許多遠道而來的聽眾。

這是一場特別的工作坊,緣起於6月20日在台北市立美術館開幕的攝影展——「布列松在中國:1948-1949/1958」,這個展覽展出法國攝影家布列松(Henri Cartier-Bresson,1908-2004)於1948-1949年和1958年兩次前往中國所拍攝的攝影作品。影像內容包含1948-49年國民政府在北京(當時稱北平)的最後時光、上海的金圓券擠兌事件、工運學潮與南京的大撤退等歷史性時刻;另一部分是1958年新中國成立第十年,照片拍攝大躍進、土法煉鋼、人民公社生活等共產中國的建設景象,是當時難得一見的情景。

布列松在中國:1948-1949/1958(臺北市立美術館提供)

此展覽具有幾項意義:首先,這批布列松的原作照片過去不曾展出,許多照片是因為登載於1949年之後的歐美畫報雜誌,以及1954年出版的攝影集而被世人得見。其次,中國系列照片奠定了布列松在報導攝影上的地位,但以往並未被徹底研究。最後也最重要的是,這批照片檔案長年收藏於布列松基金會(Fondation Henri Cartier-Bresson),直到數年前由法國攝影史學家米榭勒.費佐(Michel Frizot)與臺籍旅法攝影研究者蘇盈龍(Ying-Lung Su)進行了將近三年的研究,才將研究成果化為展覽。

對攝影有點了解的人,可能聽過米榭勒.費佐的名字。因為他是《新攝影史》(Nouvelle Histoire de la Photographie, 1998)的作者,這本書至今仍是綜論世界攝影史最重要的一部大書。同時,他也是主編法國知名小開本攝影叢書「袖珍攝影」(Photo Poche)系列的作者,更是法國重量級攝影研究學者、第一位在法國的大學開設攝影專業課程之教育工作者,可說是世界級的攝影研究與教育先驅。費佐歷來策劃過各種不同類型展覽,也非常關注被攝影史忽視的無名影像與民間照片。而本工作坊的另一位主講者蘇盈龍為法國高等社會科學院博士候選人,也是一位優秀的台灣學者,他曾任職高雄市立美術館展覽組,近年與費佐合作策劃展覽,在攝影領域中與法國研究界產生重要連結。

不過本工作坊並非展覽宣傳,最初向兩位策展人提出邀約、且服務於成大多元文化研究中心的陳佳琦博士認為,策展已成為近來大學裡常見的實作課程,策展方法雖各有千秋、但學術研究取向的範例卻相對稀少,她看見「布列松在中國」展覽立基於嚴謹的研究策劃基礎,相信可作為當代策展的重要示範,因此邀請他們前來成大交流、分享策展工作等經驗。所幸很快獲得兩位講者回應,且工作坊構想也得到人文社會科學中心(以下簡稱人社中心)的支持,進而催生了這場活動。

開場:台灣學與布列松的照片

當天的工作坊分為兩個場次,第一場由米榭勒.費佐與蘇盈龍以約100分鐘的時間講演:「我們如何策劃『布列松在中國』」,由陳佳琦博士主持。第二場則為綜合座談,由歷史系副教授兼人社中心研究教育組組長謝仕淵博士主持,邀請成大藝術中心副主任楊佳翰教授、藝術研究所王雅倫教授與陳佳琦博士擔任與談,回應他們的演講議題,並請米榭勒.費佐與蘇盈龍兼談歷來策展經驗與攝影史觀點,最後再請現場參與者提問。

主講者、法國攝影史學家米榭勒・費佐(Michel Frizot)

開場由成功大學副校長兼人社中心主任林從一教授致詞,林副校長特別強調這場工作坊與成大人社中心近年所致力推動的「台灣學」研究之間的關聯性,台灣學以遷徙、跨界和多元故鄉作為關懷主軸,而布列松對中國的觀看與呈現,恰恰使得1949大遷徙的歷史成為閱讀與參照的對象,從而開展台灣學的可能性。布列松展覽足以讓我們思忖,如何從影像記憶看見時代,從他鏡頭下的大街小巷看見我們的意識與環境的變遷。

正式進入第一場專題演講前,主持人陳佳琦提示,布列松展是一個能夠觀照當代,並讓我們反思:展覽如何作為一個媒介,打開讓藝術與現代社會進行對話的可能。而這次的「布列松在中國」展是一個相對完整的攝影史檔案,透過策展人講解檔案分析與整理工作,也能呼應台灣正在建構的攝影史工作所可能遭遇的情況。

布列松的中國之旅

第一場講座雖以策展工作為主,但費佐與蘇盈龍仍從布列松其人介紹起,讓聽眾快速進入主題。他們用一小段影片破題,那是阿爾巴尼亞攝影師喬恩•米利(Gjon Mili)過去拍下布列松在街上拍照的一段動態紀錄。影片中,布列松的腳步一刻不停,像水上的蜻蜓不斷跳動著,因為布列松生前不喜歡被拍照,這支珍貴的影片便成為少數可一窺他工作樣態的影像。

主講者、台灣攝影研究者蘇盈龍(Ying-Lung Su)

布列松原本是矢志成為畫家的,曾與巴黎一些超現實主義創作者為伍,直到1930年代接觸攝影後,才開始大量拍照。二戰中他被德軍俘虜、成為階下囚,戰後與好友羅伯特•卡帕(Robert Capa,1913-1954)、大衛•西蒙(David Seymour1911-1956)成立馬格南攝影通訊社(Magnum Photos),他們創造了一個讓獨立攝影師們可以不受報刊約束、自主選擇題材的工作模式。

費佐強調當時馬格南初創在分配工作區域時,布列松選擇了亞洲,關心的是亞洲國家的去殖民議題,這也可能與他第一任妻子哈娜・莫希尼(Ratna Mohini)為印尼舞者之故。費佐接著提到:1948年底,傾向反共立場的美國《生活》(Life)雜誌意識到國民黨即將失守大陸,想有一些不同於雜誌過往報導國共內戰視角的影像,遂委託當時人在緬甸的布列松飛往北京紀錄國民政府的最後時光。布列松在11月28日收到馬格南轉達的委託電報,12月3日即抵達北京。待了十天,隨後,解放軍進入北京,布列松轉往上海。

費佐和蘇在解釋這段旅程中,說明他們從布列松的檔案中找到的、過去相關論述傳記所不曾揭露的細節。例如,《生活》當年傳給馬格南的三頁電報,隨著這次展覽首次現身世人眼前,從電報中可以見到雜誌社如何對布列松訂定詳細的拍攝對象與主題。此外,費佐和蘇也在演講中用地圖呈現布列松的中國移動路徑,讓與會者瞭解布列松在北京的委任工作結束後仍自行留在中國的過程,例如間中他曾赴青島附近試圖拍攝解放軍的活動但沒能成功;以及,布列松曾因缺乏生活費而前往杭州拍攝佛教信仰等較吸引西方的題材,供稿給媒體以換取盤纏的故事。

1949年的4-6月間,布列松在南京拍攝了解放軍進城,再回上海待到了九月,然後在23號搭上最後一班開往香港的船,才結束他第一次為時十個月的中國之旅。費佐稍微歸納這趟中國行對布列松的攝影生涯所產生的轉捩意義。他說,布列松拍完北京的照片之後,膠卷即全數寄回美國馬格南辦公室,隨之這些照片沖洗出來後,馬格南與《生活》雜誌發現它們非常精彩,最後揀選了23張照片刊載於1949年1月的專題報導〈北平的最後一眼〉(A last look at PEIPING),造成轟動。後來離開中國的布列松,並未立即回國,而是繼續在亞洲其他國家拍攝,期間他的中國照片持續被西方媒體不斷發表,等到他於1950年返回法國之後,他已經成為世界最具知名度的攝影報導者之一了。

布列松在中國:1948-1949/1958 展場(臺北市立美術館提供)

來自攝影集的研究動機

除了報刊登載使得布列松的影像快速傳播,書籍也成為這個研究策展計畫的契機,費佐從1952年出版的《決定性瞬間》(The Decisive Moment)這本攝影史重要著作說起。他指出,這本書某種程度上解釋了「決定性瞬間」此一被廣為流傳的觀念的重要性之外,還有不同於之前刊載在雜誌上影像呈現方式,照片之間沒有相關性與敘事性的連結,布列松試圖提出了每一張照片自有其架構和形式組織的想法。而1954年所出版的《從一個中國到另一個》(From One Chine to Another),內容全為中國系列照片,但攝影集不以報導攝影的方式排列,而是打散主題與時間序列,以畫面與照片的關係組織編排。

「透過上述這兩本經典攝影集可以發現,布列松想要讓人看見當時他所看見的人和社會,他希望大家可以『直接看見』影像中的人物。這也回應著他一直主張的,『人』和『社會』才是他攝影的重點。且對他而言,出書或辦展都不是他所關心的。」

費佐簡單總結布列松的影像精神,隨之,他也談到計畫形成的緣由:「大約七年前,我在書房裡拿出這本攝影集給蘇盈龍看,我認為這個主題應該是身為台灣人的他會感興趣的。我們並且發現,這批照片在48-49年或一直到1954年結集成書之後,幾乎就未曾被認真討論過,而之後他的各個回顧展裡也往往只展出零星幾張。」因此,與當時布列松基金會執行長熟識的費佐,在蘇盈龍的提議下,兩人始向基金會共同提出此一展覽計畫。

與檔案的第一次接觸

費佐與蘇回憶,從一開始提議要做研究和展覽,距離現在已約七、八年,但真正確認則是2017年的事了。費佐表示,自己從事攝影研究四十年來,每次介入一個主題,都必須先瀏覽過所有研究資料。尤其籌備攝影展覽,大家通常以為就是選照片,但費佐指出文獻有其重要性,所以與照片相關的紀錄,都必須先整理與解釋。基於這樣的態度,蘇盈龍說他們最一開始的工作,是跟基金會調閱資料。

從他們所呈現的一張工作記錄照,大概可見當初他們踏入基金會、初遇檔案時的驚嘆。從照片中所見與蘇之描述,桌上擺著十大盒原件照片,兩大疊雜誌,兩本厚厚的印樣與五本活頁檔案。總計共有162卷膠卷,每卷36張計算,即超過5800張的底片。

兩位策展者回憶說當時看到這些資料時感到萬分詫異,原因是一般的攝影展不會涉及如此大量的文獻;而以布列松自身來看,他一生中也只有在中國的這段時間,留下如此多的檔案。他們推論,這可能與布列松當時所處的時空背景有關。:他每拍完一捲,會編號並留下一兩頁記事,簡單交代每一捲底片的場景事件等,一起寄回紐約,讓編輯沖洗與選擇,編輯則再根據布列松的註腳寫成報導。所以,當時布列松無法先看到自己拍攝的照片,也不知道編輯的選擇,都是等報導出來才知道,且人在海外的他也往往比別人更晚幾個月才看到,例如關於北京的那一篇報導他直到1949年5月才在上海看到。

也因此,以僅佔生命十個月間的比例來衡量,這批檔案數量十分可觀。而費佐與蘇在初閱檔案之後,便開始著手建檔、編號與數位化。第一步先將500多張照片建檔編號,並初步預計從中選取約150張用於展覽。他們因此發現,許多照片不僅不曾被展出過,甚至從來沒有人知道布列松曾拍過這些照片。這次他們為展覽所選的原作照片裡,就有許多不曾面世的照片。

這樣的說明,解釋了檔案的特殊性與研究的必要性。接著,以檔案重組照片的原始脈絡,蘇盈龍以「組鏡」此一中文譯名解釋他們的影像背後的歷史重構工作。

組鏡、印樣與圖說的還原

蘇盈龍先解釋「組鏡」是把相關事件的畫面放在一起,對照布列松留下的記事內容,使其產生連續性。因為這批照片一開始是報導目的,並非單獨的影像創作,所以把畫面與對應的筆記內容和印樣組合一次,就可以將影像當下所要表述的事件組構出來。進行組鏡工作並非要把所有影像放在展覽裡,而是在拼排印樣與檔案之後,幫助我們理解更多布列松的拍攝歷程,了解某張重要照片的前後脈絡。

組鏡工作的另一功用,就是看見不曾看過的影像。原先,布列松基金會不希望呈現檔案裡面、布列松本人當初所沒有選擇出來的照片。但對研究者而言,這正是了解布列松攝影意義的重要訊息。費佐以金圓券事件為例,說明組鏡工作的意義。他們以一張印樣為例,印樣中有那張知名的金圓券擠兌風暴照片。他們解釋,用過底片相機拍過照片的人都知道,一捲底片通常是36張,第37張能否拍到要看運氣,但是這張照片剛好就是第37張。從檔案中發現,布列松寄回紐約的記事裡完全沒有提到這張照片,這說明了當時他很可能不知道自己有拍到這一張。接著他們又舉例另一張印樣,是一張國民軍人抱著寶寶、眼神有點低垂的照片,從印樣中可以發現這個景布列松拍了三張,最後他選擇了影中人視線比較特別的一張。從中可以發現,布列松的照片裡,視線往往是一個很重要的元素。透過這兩個例子,也正好說明觀察印樣對理解攝影的價值。

而組鏡也包含重新比對圖片與註記,費佐說,歸功於蘇盈龍的整理,將選定的照片的原始筆記,從幾百頁資料中逐一找出來比對製表。這使得他們可以重審過去的圖片說明。他們舉例一張拍到城牆邊穿馬褂的男子,不論1954年攝影集或是後來的選集圖說,往往都說那是滿清最後一個太監。但是還原檔案,發現布列松的原始註記為寫一位智能有障礙的轎夫。又例如,整捲底片中第37張的金圓券擠兌照片,布列松最初沒有對這張照片註記任何字句,我們所能知道的全部事實僅僅為那是他在12月23日下午所拍到的最後一張照片而已,不過後來通訊社卻對這張照片增加了許多說明。

比對註記之後,他們將許多後來被添加的想像性圖說與可能有疑慮的圖說,還原到比較中性的標題。而這一工作也能延伸到對報刊載體的重釋。他們比對擠兌事件照片跟當初報刊上的版面,有時標題會是:解放軍帶來上海的恐慌,但其實當時解放軍連長江都還未度過,蘇盈龍解釋道。又如比利時有一份報紙為同樣這張照片訂下一個「上海暴動」的標題,但暴動可能給人政治或軍事暴動的想像,而非金融事件。

組鏡工作可以忠誠反映一些歷史之外,還有年表,費佐和蘇在他們合著的《Henri-Cartier Bresson China 1948-1949, 1958》一書裡,製作了一個對比性的年表,包含國共內戰史與布列松足跡的兩個系統。透過對比,不是要強調軍事或政治事件,而是讓人更清楚知道布列松當時可能看見或親臨的事件現場。

時序呈現展覽 回歸報導攝影

第一場講座尾聲,費佐與蘇解說這次展場的佈局與編排用意。他們首先回應一個外界可能提出的質疑:為什麼以時間序列來呈現這個展覽?

費佐與蘇表示,對他們而言,除了用時間排序以外沒有別的方法。因為如果用別的方法去呈現,那可能展開的會是照片的藝術性及其他面向,但它就不會是一個以呈現「布列松這十個月裡面的攝影工作」為目的的展覽方式。而他們選擇此一展覽呈現與目的,某種程度是為了回應「什麼是報導攝影?」的提問。費佐認為,他們不願意以「攝影記者作品」來形容這些照片,正因為「它們不是作品」,「它們就是攝影」。它們不是為了創作目的或藝術目的而製作的。所以,讓這些照片回到原來的時空是最重要的。

而這一次的展覽原本不包含1958年的照片,但布列松基金會卻期望能一起展出,也對兩位策展人也構成挑戰。因為,58年的情境已與48年完全不同。1958年布列松再度到中國,為時約四個月,但這次他不能自己決定行程,全程官方人員陪同、官方安排行程,見證各種新中國的建設。不過費佐與蘇也強調,即使1958年布列松的拍攝自由是受限的,但從照片中仍舊可以看出布列松還是布列松,他的照片並不如此樣板或政治宣傳,甚至這些照片在1959年刊登發表之後,還招致了當時中國不滿的批評。

可除此之外,第二次到中國的布列松,聲望已非昔比。這批中國照片後來在1959年1月間被美英法義等四個不同國家最具影響力的雜誌上同步揭載,足見其知名度與影響力十分廣大。費佐也藉此再說明:為何要在展覽中同時呈現原作照片與雜誌版面?他說:照片原作通常只能被少數人看見(透過展覽或基金會),但是雜誌不同,每一本雜誌都可能有數以百萬計的人看過。這樣的展呈也意在提醒世人:報導攝影所從何來?

「在以往, 所謂的報導攝影或雜誌並不被歸類在攝影史當中。這些攝影出現的目的,就是要刊登在雜誌上,如果沒有載體,照片也不會出現。」費佐如是說。蘇盈龍強調費佐至少從35年前就已經著眼畫報雜誌的影像呈現與意義:雜誌幾可視為攝影師的檔案資料庫,同時保存了那些影像;費佐更在1996年於龐畢度中心首次將雜誌作為主體在展覽中呈現。而更早期或甚至當時的一些攝影史研究並不涵納雜誌研究,這一點也適足提供反思。

第一場結束合影,由右至左為:蘇盈龍、米榭勒・費佐、副校長林從一、陳佳琦

綜合他們的精彩分享,從檔案研究到展覽規劃的經過,可以說,每一個點滴細節,無一不是在回應攝影史的種種問題。他們所提供的經驗累積,也是這場演講最引人深思的部分。

不同視角的布列松

綜合座談裡,幾位與談人分別就不同面向分享了自己的看法。主持人謝仕淵認為,觀看1948-1949年的照片,並不是因為這是歷史中國的重要時刻,也是觀看台灣如何走向現在、走向未來的重要錨點。楊佳翰分享了他對布列松照片的善於捕捉人物的印象,同時也拋出對紀實攝影的延伸性反思,他認為過去布列松所開創的里程碑,若放在更不受交通與器材限制的當下,一個「人人都是攝影者」的現在,是否會降低記錄的門檻、詮釋的門檻,並瓦解紀實攝影「觀點」的敘事結構呢?

而王雅倫則回到布列松的影像,提供了對畫面更細緻的閱讀與體驗,她指出布列松擅長塑造延續的透視點、不對等的主客體關係與危機四伏的動態感,帶領觀者進入他的影像空間,形成共感。陳佳琦則指出透過兩位策展人的分享,讓人了解策展背後往往被忽視的長期研究才是最重要的,她也提出據聞1958年的中國照片的「再現」不完全被中國官方所接受一事,請教兩位策展人。

第二場綜合座談,右起:王雅倫、米榭勒・費佐、蘇盈龍與陳佳琦。

關於此一提問,蘇盈龍修正坊間流傳1958年布列松受邀的說法。從檔案回歸的事實是:49年離開中國之時,布列松就一直保有要回去看看「新中國」的想法,而直到1958年因緣巧合終於成功申請到簽證。從1949年到1958年的九年之間,布列松是第一個正式訪問中國的記者,因此布列松此行意義非凡。但布列松在受限的行程裡仍持續拍他想拍的「人」之樣貌,部分照片在中國內部就遭到批判,例如他拍碼頭工人搬運或彎腰檢視機器的女性,卻被只為故意彰顯醜陋或凸顯落後。對此,布列松在晚年得知後也只能感到哭笑不得 。

策展經驗分享與交流

這次工作坊刻意留下一點時間邀請兩位策展人分享他們之前在高雄市立美術館舉辦的「看穿:每張照片都是一個謎」(Toute photographie fait énigme)與在巴黎攝影之家舉辦的「傾圮的明日:楊順發、姚瑞中、洪政任、陳伯義(Lendemain chagrin)兩個展覽。

「看穿:每張照片都是一個謎」由費佐策劃、蘇盈龍引介來台,2016年展出時引起廣大迴響。展出的160張照片全部都是費佐在二手市場收集的無名或業餘照片。展覽可簡分為三部分:1. 攝影者如何使用相機拍攝照片(相機)、2. 攝影者如何呈現影像(拍攝者)、3. 照片被拍攝後,往後如何被觀看(主題)。

此展的目的在於費佐不認為攝影史只能以里程碑式的大架構視角去建構,他搜集了不少不遜於職業攝影師的照片來證明這一點,沒有知名作者附加其上的照片更能讓觀眾理解什麼是攝影、什麼是照片。況且照片看似比繪畫容易理解,往往讓人存有每張照片都能輕易解讀的誤解,但事實完全相反,實情是每張照片都沒有辦法被完全理解,無論從照片內部或外部,我們都無法看見「照片的全貌」,也就是「真實的全貌」。「看穿:每張照片都是一個謎」的展覽模式是一個費佐給閱聽人的一個大哉問,也是一個放諸當今世上攝影展覽上,顯得極為獨特的展覽計畫。

「傾圮的明日」則起源蘇盈龍過去的美術館經驗,過去他向費佐介紹過幾位台灣的攝影家,兩人都覺得這些作品很值得引介至國外。在經過一番努力之後,他們辦成了一次極少見的、沒有與國外攝影師聯展、在西方卻「純粹只有台灣攝影師」的展覽,但這四位攝影師照片所傳遞的主題與共感一樣能讓參觀者感受到。而他們展現當時在巴黎攝影之家的展場樣貌,空間與照片都十分具有特色。

尾聲

工作坊最後,現場觀眾也熱烈提出各種問題。其中有個問題與回應,可說總結了這場工作的目的。有位遠道而來的與會者提問:策展有可能規劃了某種史觀,提供了一種決定觀眾如何認識歷史的視角,甚至近乎大眾史家的角色,但是策展者本身會否留存、記錄這些揀選圖像過程的相關資料?蘇盈龍代表回答說,雖然策展雖然會留下一些簡單記錄與最後結果,但是策展的本身,例如:關於如何排列圖像、如何選擇的過程幾乎不會留下資料,這些揀選的過程是一種長期經驗和專業訓練的累積,以及臨場對於作品的判斷,他們未必會以文字書寫下來。

自由交流時間:臺南藝術大學藝術創作理論研究所博士班所長龔卓軍提問

正因為如此,透過這場工作坊能夠使大眾得以稍微側觀、理解策展工作的過程,同時,也更能了解來自策展人的無私分享與經驗交流,實乃彌足珍貴。最後聽眾們意見熱絡、活動還超時三十分鐘,眾人才依依不捨結束了這次的聚會與交流。

維護單位:

新聞中心

更新日期:

2020-08-04