成大三連霸!教育部「110年教學實踐研究計畫」通過件數全國第一

文/陳宏瑞 圖/李孟學、成大教學發展中心、成大新聞中心

李孟學老師的課程讓學生穿上防護衣模擬檢疫流程

在後疫情時代,成大不分系助理教授李孟學以「設計思考與機器學習融入Covid-19檢疫流程」課程通過教育部110年教學實踐研究計畫,課程設計從班機飛抵國門的檢疫流程發想,讓學生想像檢疫人員執勤的流程,經過電腦模擬檢測過程,最後讓學生穿上防護衣演練整個防疫流程,讓學生對整個流程有完整、深刻的體驗學習。

李孟學過去曾推動X-Emergency「跨域防災」密集課程,思索大規模複合型災害應變,整合跨域資源,減少複合災害造成大經濟損失來銜接聯合國永續發展目標(SGDs)的多項議題。這次藉此體驗課程呈現創新教學,為學生創造更具象的學習模式。

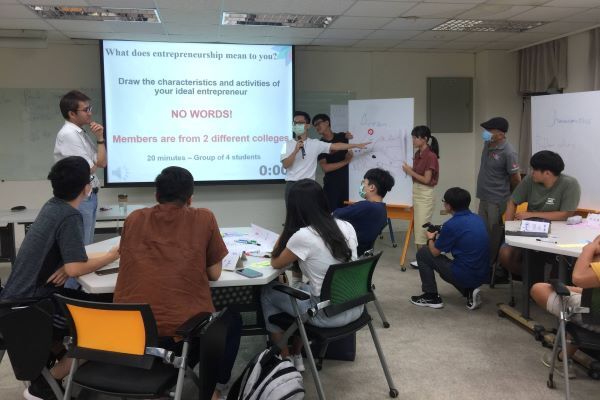

國際經營管理所張佑宇助理教授實踐性創業教學法

這項課程是成大110年通過教育部審查的其中一件「教學實踐研究計畫」。教育部公布「110年教學實踐研究計畫」審查結果,成功大學今年總共多達51位教師的計畫通過審查,是全國通過件數最多的大學。成大已經連續3年蟬聯全國第一,成績亮眼。

成大教務長王育民表示,成大通過教學實踐研究計畫的數量已經連續3年都是全國最多的,成大一直以來強調跨域教學,在軟硬體方面盡量提供學生多元跨育學習的可能性,所以很多老師參與創新教學,而這些創新教學都需要被驗證,也需要老師體驗研究新舊之間,怎麼教才是最好的?所以教學實踐研究計畫是針對教學去做研究,去鏈結到底怎麼樣才是對學生學習最好的模式。

王育民指出,成大過去在推動深耕計畫時,就希望從教育的角度,探討不同的學科領域與跨領域的教學方法,所以鼓勵老師申請教學實踐研究計畫,藉此呈現成大跨域教學、創新教學發展的指標,也因為量體大、變化多,老師積極申請,因而締造全國最多的通過數量。

成大老師上課與學生互動熱烈

王育民說,推動教學實踐研究計畫可以透過跨域和創新教學,在很多學校的教師社群中引發討論、分享,進而有新的鏈結,所以跨領域、跨不同學院在社群中又再度鏈結,好像漣漪效應一樣,產生新的教案,甚至產生新的研究,帶動老師之間的溝通、聯絡,帶動未來新型態學科、新型態領域發展的可能性。

大專校院教學實踐研究計畫自107年度起推動,每年度計畫執行期程為1年,由當年度8月1日起至次年7月31日止,是教育部第一個以經費直接補助個別教師進行課程教學研究的計畫,並協助教師透過適當的研究方法及評量工具進行檢證,以落實大學教學創新暨強化學校培育人才任務。目前計畫審查共分為12類科,包含通識(含體育)、教育、人文藝術及設計、商業及管理、社會(含法政)、工程、數理、醫護、生技農科、民生10學門及大學社會責任(USR)與技術實作2專案。

|

學門

|

單位

|

計畫主持人

|

職稱

|

計畫名稱

|

|---|---|---|---|---|

|

醫護

|

醫學院/醫學系

|

陳炯瑜

|

副教授

|

教導焦點性理學檢查以增進醫學生POMR病歷寫作能力並以標準情境病歷書寫競賽作成效評估

|

|

醫護

|

醫學檢驗生物技術學系

|

楊孔嘉

|

教授

|

醫檢生技專業學習歷程“新”與“心”希望:引導互動式學習模式與成效評估

|

|

醫護

|

國立成功大學醫學系神經科

|

黃涵薇

|

講師

|

混合式學習改善醫學生神經理學檢查之計畫

|

|

醫護

|

醫學檢驗生物技術學系

|

阮振維

|

助理教授

|

遠距實驗課:互動式影片在臨床實驗課程的應用與改進

|

|

醫護

|

外科部

|

甘宗旦

|

教授

|

創建多元醫學互動擬真教學並探討其學習成效—以心臟血管疾病修復手術為例

|

|

醫護

|

醫學系急診學科

|

施欣怡

|

副教授

|

防災減災的學習網絡到強化耐災韌性實務應用: 跨領域教學與實踐的公共衛生危機準備與災難應變教學

|

|

醫護

|

職能治療學系

|

黃百川

|

助理教授

|

以實務操作提升職能治療專業認同與學習動機–由生活型態觀點出發

|

|

醫護

|

藥學系

|

賴嘉鎮

|

副教授

|

真實世界學習模式培養藥學系學生大學社會責任2 - 團隊合作學習

|

|

醫護

|

醫學系/生物化學暨分子生物研究所

|

何月仁

|

講師

|

人與醫學的距離:論批判性思考之跨領域教學實踐與行動研究

|

|

醫護

|

物理治療學系

|

蔡一如

|

副教授

|

夢想守護者 (IV): 互動式混合實境應用於物理治療之緊急醫療救護知能整合

|

|

醫護

|

醫學系

|

王志榮

|

助理教授

|

以行動式模擬器重塑醫學生縫合學習機制

|

|

醫護

|

物理治療系

|

蔡昆霖

|

副教授

|

運動處方精準教學:以專業內化為目標之創新教案

|

|

醫護

|

醫學院生理學研究所

|

湯銘哲

|

教授

|

低年級醫學生的生涯敘事探究與認同實踐

|

|

數理

|

物理系

|

許瑞榮

|

教授

|

建構融合講授、展演示範與主題實驗的普通物理課程

|

|

數理

|

物理系

|

羅光耀

|

教授

|

物理系跨學程整合性實驗課程:理論、實踐與創新

|

|

通識(含體育)-通識課程

|

工業衛生學科暨環境醫學研究所

|

廖寶琦

|

教授

|

導入體驗式教學提升大學生對食品安全之風險認知

|

|

通識(含體育)-通識課程

|

體育健康與休閒研究所

|

王駿濠

|

副教授

|

認知科學原理運用於體育課程之跨域教學研究

|

|

通識(含體育)-通識課程

|

物理治療學系

|

洪菁霞

|

教授

|

應用影像敘事喚起重視無障礙環境之公民素養

|

|

通識(含體育)-通識課程

|

體育健康與休閒研究所

|

周學雯

|

副教授

|

創造自己的伸展台-融入創新創業思維於高齡與運動休閒人才培育

|

|

通識(含體育)-通識課程

|

教務處體育室

|

彭怡千

|

講師

|

融入計畫行為理論設計之線上體育課程:以身體活動量與運動阻礙評估學習成效

|

|

通識(含體育)-通識課程

|

心理學系

|

林君昱

|

副教授

|

拖延症,有解嗎?以自我調整訓練為基礎之「拖延心理學」 課程設計與學習成效評估

|

|

通識(含體育)-通識課程

|

光電科學與工程學系

|

徐旭政

|

副教授

|

實踐創新教學的光電實作通識課程

|

|

通識(含體育)-通識課程

|

全校不分系學士學位學程

|

李孟學

|

助理教授

|

設計思考與機器學習融入Covid-19檢疫流程

|

|

教育

|

師資培育中心

|

楊琬琳

|

助理教授

|

數位說故事用於發展師資生資訊科技融入教學批判思維及教師專業認同之研究

|

|

教育

|

外國語言文學系

|

蔡美慧

|

教授

|

高互動課堂模式如何提升大學生之台語演講課程的學習成效

|

|

商業及管理

|

國際經營管理研究所

|

楊曉瑩

|

副教授

|

財務課程專題式學習: 外國和台灣學生小組報告之分工與合作困難度分析

|

|

商業及管理

|

經濟系

|

蔡群立

|

教授

|

Python機器學習對外匯市場模擬交易投資報酬成效之評估

|

|

商業及管理

|

企業管理學系

|

周信輝

|

副教授

|

管理教育裡跨界能力培養之研究: 疆界物件的開發與實踐

|

|

商業及管理

|

國際經營管理研究所

|

張佑宇

|

助理教授

|

實踐性創業教學法、精實創業過程與團隊動態:探討團隊跨領域組成與文化多元性對於創業認知建構之影響

|

|

民生

|

交通管理科學系

|

鄭永祥

|

教授

|

整合問題導向學習與自主學習理論於運輸經濟課程之教學實踐研究

|

|

工程

|

工程科學系

|

吳毓庭

|

助理教授

|

整合數值模擬與實驗驗證的流場模擬教學研究

|

|

工程

|

工程科學系

|

卿文龍

|

教授

|

數位系統設計之專案導向學習研究

|

|

工程

|

工學院/水利及海洋工程學系

|

張駿暉

|

助理教授

|

以基於關鍵字與路標語之合作學習法提升全英語工程授課成效_以水文學為例

|

|

工程

|

資訊工程系

|

黃崇明

|

教授

|

融合「創新—邏輯—研究」元素之創意APP設計與實作

|

|

工程

|

生物醫學工程學系

|

涂庭源

|

助理教授

|

動力學利用PBL之創新教學對創造力與學習成效提升之研究

|

|

工程

|

國立成功大學

|

黃泰霖

|

助理教授

|

防災社區服務學習教學實踐策略與學習成效研究

|

|

工程

|

材料科學及工程學系

|

許文東

|

副教授

|

材料動力學教學改進計畫: 結合紙筆教法與電腦工具到啟發應用

|

|

工程

|

工程科學系

|

賴槿峰

|

教授

|

運用設計思考提升大專工學院學生創造性物聯網專題製作能力之研究

|

|

人文藝術及設計

|

建築系

|

沈揚庭

|

副教授

|

混生創客: 培育基於CDIO專案與雙菱形跨領域合作的複雜問題解決型人才

|

|

人文藝術及設計

|

都市計劃學系

|

陳志宏

|

副教授

|

實務工作坊融入都市設計課程之教學實踐研究

|

|

人文藝術及設計

|

工業設計學系

|

簡瑋麒

|

助理教授

|

以自傳體研究方法建構設計之反思性實作素養

|

|

人文藝術及設計

|

工業設計學系(所)

|

張婉鈴

|

助理教授

|

運用相互學習增加介面設計開發實務的合作能力

|

|

人文藝術及設計

|

全校不分系學士學位學程

|

黃仲菁

|

助理教授

|

在跨領域教學中應用設計思考探索問題空間的教具開發與實踐

|

|

人文藝術及設計

|

考古學研究所

|

熊仲卿

|

助理教授

|

臺南西拉雅族聚落的空間考古教學實踐計畫

|

|

人文藝術及設計

|

創意產業設計研究所

|

陳明惠

|

副教授

|

當代展覽策畫:理論與實踐

|

|

人文藝術及設計

|

建築學系

|

宋立文

|

助理教授

|

場域參與融入建築理論建構與實踐課程之研究

|

|

[專案]技術實作

|

光電科學與工程學系

|

陳昭宇

|

教授

|

太陽能電池

|

|

[專案]技術實作

|

醫學院醫學檢驗生物技術學系

|

蔡慧頻

|

助理教授

|

運用自行開發虛擬實境軟體於高階臨床病毒檢驗技能訓練

|

|

[專案]大學社會責任(USR)-2年期

|

建築學系

|

張珩

|

教授

|

療癒性環境之在地實踐–規劃設計與地方再生

|

|

[專案]大學社會責任(USR)-2年期

|

護理學系

|

林梅鳳

|

教授

|

走出精神科病房的護理實踐者-校園正能量關懷計畫

|

|

[專案]大學社會責任(USR)-1年期

|

職能治療學系

|

黃雅淑

|

助理教授

|

兒童職能治療之社會實踐:促進社區機構幼兒發展健康

|

維護單位:

新聞中心

更新日期:

2021-07-16